ДК им.Поченкова в Червоногвардейском районе Макеевки

И здесь нет никакой ошибки: революционные события в Червоногвардейском районе г. Макеевки действительно имели место уже в марте 1917-го, что на целых 7 месяцев раньше официальной даты Великой Октябрьской социалистической революции.

В центре Червоногвардейского района г. Макеевки, на стене дворца культуры им. Поченкова есть памятная доска о том, что в августе 1912-го в районе была создана организация социал-демократической партии большевиков. Свою деятельность организация вела подпольно. В её состав входили 12 рабочих Берестово-Богодуховского рудника (так в те годы называлась шахта 6/14): костыльщик Иван Абрамов, вагонщик Алексей Чижик, крепильщик Грибенник, слесарь Совицкий, горнорабочий Николаев, артелыцик Павел Полоскин, забойщик Моисеев, вагонщики братья Антон и Морей Жилины, рабочие Евсей Буданов, Федот Головня и Роман Терехов. Скорее всего, их родственники и поныне живут в Макеевке.

К этому времени на территории района работало более 25 шахт. Первая была создана в 1880 году на берегу реки Кальмиус в районе села Григорьевка. Назывался этот рудник Керберовским. И поныне в память о нем стоит небольшой террикон.

К этому времени на территории района работало более 25 шахт. Первая была создана в 1880 году на берегу реки Кальмиус в районе села Григорьевка. Назывался этот рудник Керберовским. И поныне в память о нем стоит небольшой террикон.

Труд рабочих на тогдашних угольных рудниках был не просто тяжёлым, а невыносимым. Впрочем, и условия житья-бытья горняков тоже были нечеловеческими : шахтеры ютились в землянках, в тесноте и грязи. Бань не было, света тоже, питьевую воду приходилось носить из колодца ведрами. Ни о каком культурном досуге и нормальном отдыхе вообще и речи не шло. Немудрено, что спутниками такой жизни были всевозможные болезни, ссоры, нередко — пьянство.

: шахтеры ютились в землянках, в тесноте и грязи. Бань не было, света тоже, питьевую воду приходилось носить из колодца ведрами. Ни о каком культурном досуге и нормальном отдыхе вообще и речи не шло. Немудрено, что спутниками такой жизни были всевозможные болезни, ссоры, нередко — пьянство.

И такие житейские реалии отнюдь не преувеличение. Об этом свидетельствуют записи самих шахтёров. Вот что пишет о своих трудовых буднях Куприян Васильевич Саркин, бывший на шахте саночником, или как таких работников называли в то время — «коньком»: «Вот я и узнал, что такое «конёк», — это саночник. Человек запрягается в санки, как лошадь, и везет тяжесть. На первый взгляд и на первых порах кажется, что это обыкновенная работа. Но выходит не так. Эти «санки» делаются на низких полозьях, грузят на них угля по 12-15 пудов. К саням прикрепляется кольцо, за которое зацепляешь крючком «лямки», пропускаешь между своих ног, а «хомут» лямки надеваешь через голову на пояс, и на четвереньках вытаскиваешь из забоя на штрек нарубленный забойщиками уголь. Полозья саней оковываются шинным железом, чтоб их на дольше хватило. Снегу-то в шахте нет, тянешь сани по породе. Тяжёлые они. Мне было уже тогда 25 лет, и я проработал саночником лишь один год, пять месяцев и одиннадцать дней. Работать приходилось по 12 -14 часов. За каждую смену должен был 280 пудов угля вытаскивать на штрек около 60 метров, грузить в вагоны и доставить на коренной коногону…»

Немудрено, что о тягостном труде шахтеров того времени люди слагали и не менее тяжелые песни. Одну из них вспомнила макеевчанка Ксения Антоновна Плахова:

На донской земле привольной

Стоит рудник знаменит.

Возле Григорьевки-деревни

Нашли уголь-антрацит…

Шахтер рубит, шахтер бьёт,

Под землею ход ведет.

Шахтер радости не видит,

С горя песенки поет.

Шахтер гнёт дугою спину

И клянет свою судьбину,

Шахтер рубит со свечами,

Носит смерть не за плечами:

Позади она стоит

Кулаком ему грозит.

Шахтер в шахту опустился —

С белым светом распростился.

До свиданья, белый свет,

Я вернуся или нет?

Не удивительно, что социал-демократическая партия большевиков, созданная в Берестово-Кальмиуссом районе (такое имя тогда носил Червоногвардейский район г. Макеевки), в таких обстоятельствах росла и крепла. К началу 1917 года в ее состав входили уже 170 пролетариев. И это был не просто «клуб по интересам», а серьезная партийная организация. Ее члены собирались вместе на собрания, читали труды Маркса и Ленина, издавали и распространяли листовки, держали связь с Петроградом.

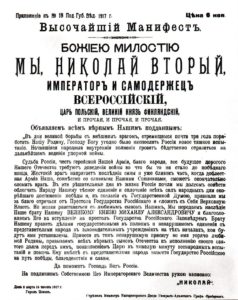

В руководстве районной партийной организации тогда были Кириленко, Мельников, Малашенко и Роман Терехов, впоследствии, видный политический деятель СССР, автор книги «Так начиналась борьба». Вот что он пишет о тех событиях: «3 марта 1917 года: в 18.00, полицейский Ветров пригласил меня в участок (в городской полиции, разумеется, знали о существовании социал-демократической организации рабочих и даже побаивались её). В участке урядник Трубников прочел телеграмму, в которой сообщалось, что в Петрограде произошла революция, и царь отрекся от престола. Радости от этой новости не было предела. Рабочий люд ликовал. По этому поводу собрался большой митинг».

Манифест об отречении Николая II

Второй митинг, еще более масштабный по числу участников, прошел уже на Красной площади. Да-да, площадь с таким «московским» именем существовала и на Гвардейке. Находилась она в районе шахты Пастуховка, позже на том месте была конечная трамвая № 6. Так вот, именно на Красную площадь вскоре после важнейших событий в Петрограде собрались рабочие люди, чтобы создать в районе своё правительство. Тут же, на Красной площади, избрали временный райисполком, его членами стали активисты партии, а также было назначено руководство полицией. Позже появился постоянный райсовет, его председателем стал Мельников, а следом — районный комитет социал-демократической партии. Надо сказать, что в районный совет кроме большевиков вошли и 2 меньшевика.

Встав в марте 1917 года во главе района, рабочие уже не выпускали власть из рук и активно взялись на преобразования. При каждой шахте стали появляться партийные ячейки, создаваться школы, дома культуры с кружками и секциями, на предприятиях повсеместно создавались профсоюзные организации, профсоюзные дома отдыха. Был установлен 8-часовой рабочий день, а для шахтёров 6-часовой. Такого в те времена не было нигде в мире.

Так сто лет назад рабочая Макеевка встретила отречение Николая II.

Валерий Холодов